【Firework連載】リテールDXを実現するソリューションに迫る Vol.4

商品を売る場所であった「売場」が、データを活用して顧客一人ひとりとの関係を深める「対話の場」へと進化しようとしている。しかし、多くの小売企業は「データは蓄積しているが、活用の仕方がわからない」「パーソナライゼーションの重要性は理解しているが、実行に移せない」という壁に直面している。

顧客エンゲージメントプラットフォームのBrazeは、いかにしてデータとテクノロジーで顧客との「人間らしい対話」を実現するのか。そして、その先にある小売の未来とはどのようなものか。

今回は、Fireworkでリテール事業の責任者を務める松本が、Braze Japanの佐藤 洋介(以下:佐藤)氏を迎え、データ活用の理想と現実、国内外の差、そして「愛着」を育む次世代の顧客エンゲージメント戦略の核心に迫る。

なぜ今、顧客エンゲージメントが重要なのか?

松本: 佐藤さん、本日はよろしくお願いいたします。まず、Brazeさんが提唱されている「顧客エンゲージメント」についてお伺いします。多くの企業がCRMやOne to Oneマーケティングに取り組む中で、Brazeさんはどのような思想でプラットフォームを設計されているのでしょうか?

佐藤: 我々が提供する顧客エンゲージメントプラットフォームの特徴は、特定のチャネルを中心に設計するのではなく、顧客中心のプラットフォームとして設計されている点です。メール配信やWeb接客といった特定のチャネルを起源とするシステムでは、後発で開発されたチャネルでは機能が限定的だったり、データがリアルタイムに連携しなかったりします。それは結果的に、ブランドが作り上げたい顧客体験を損なうことになりかねません。 Brazeは創業当初から「顧客中心」の思想で、メール、アプリ、Webなど、あらゆるデジタルチャネルを統合管理できる「一つの箱」として設計されています。これにより、顧客がどのチャネルを利用していても、また何を好んでいても、最適なコミュニケーションをシームレスに届けることが可能です。我々は「Be Absolutely Engaging.TM」というタグラインのもと、ブランドが顧客を惹きつけるような体験作りを妥協なく実現できるよう支援しています。

データ活用の理想と現実 – 「貯める」から「稼ぐ」への壁

松本: 「顧客中心」という思想には非常に共感します。一方で、多くの小売企業様とお話していると、「CDPやDWHを導入してデータは貯めているけれど、どう活用して収益につなげればいいかわからない」という声をよく聞きます。この「貯める」から「稼ぐ」への壁について、どのようにお考えですか?

佐藤: まさにそこが大きな課題ですよね。多くの企業が購買データを蓄積しているものの、活用しきれていないのが現状です。データが示す購買というアクションに着目し、その前後のコミュニケーションを最適化して、次回の購買や来店を促す、というのは、勿論取り組んで頂きたいことではありますが、その前段とも言える顧客理解について、事例を交えてご紹介させてください。

スペインのKFCでは、不評だったフライドポテトをリニューアルした際に、過去にポテトを買ってくれた顧客一人ひとりに対してメールを送りました。

「正直、あまり美味しくなかった昔のポテトについて、皆様に謝罪したいと思います。あなたが長年我慢してきた古いポテトの正確な量を計算し、その同量を新しいポテトで還元することにしました。3.2kgの美味しくなかったポテトを食べくれたあなたには、3.2kgの新しい美味しいポテトを無料で差し上げます」

この遊び心あるパーソナライズされた謝罪メールでは、購買データを無機質な数値で捉えるのではなく、どれくらい食べたかという顧客体験として捉え、しかもそれが、人によって違うのが面白いですよね。これは単なるクーポンとは全く違う体験として大きな話題を呼び、売上も大幅に伸びました。このように、今あるデータを少し違う切り口で捉え、顧客の実購買体験と立体的に重ね合わせることで、購買データを顧客との距離を縮める新しいコミュニケーションへと活かすこともできます。

松本: なるほど、非常に面白いですね。データ活用というと、つい複雑なセグメントやシナリオを考えがちですが、もっとクリエイティブな発想が重要だということですね。Fireworkが提供する動画も、まさに商品の魅力やブランドのストーリーを伝えるクリエイティブな手段なので、そうした「遊び心」のある施策と相性が良さそうです。

ロイヤルティの再定義 – 「ポイント」から「愛着」へ

松本: データ活用のもう一つの大きなテーマが「ロイヤルティ」です。日本企業はポイント施策が好きですが、一方で、その効果に疑問を感じ始めている企業も増えています。

佐藤: おっしゃる通り、従来のポイントプログラムを見直す企業が増えていると感じます。一人の消費者としても、アパレルブランドで、3万円の買い物をして300円分のポイントが付与されたとして、それでブランドへの心理的なロイヤルティが上がるかと言われるとそうでもなく、また経済的にも心に響いているとは言い難いのが現状です。

そうした中で、ロイヤルティプログラムを、顧客との関係構築を深めるためのハブとして捉えるケースが増えています。例えば、購買以外の行動にもインセンティブを付与することで、顧客との直接的な接点、即ち、顧客データの収集量を増やし、顧客をより深く理解しようとするケースが増えています。アプリを開く、お気に入りを登録する、ミニゲームで遊ぶといった行動に対してポイントが付与される。そうしてブランドが蓄積したデータに基づき、「このブランドは私のことを分かってくれている」と感じてもらえるようなパーソナライズされた体験を顧客に返すことで、経済的な価値を超えた情緒的なベネフィット、つまりブランドへの愛着を深めていきます。

松本: 海外ではそういった取り組みは進んでいるのでしょうか?

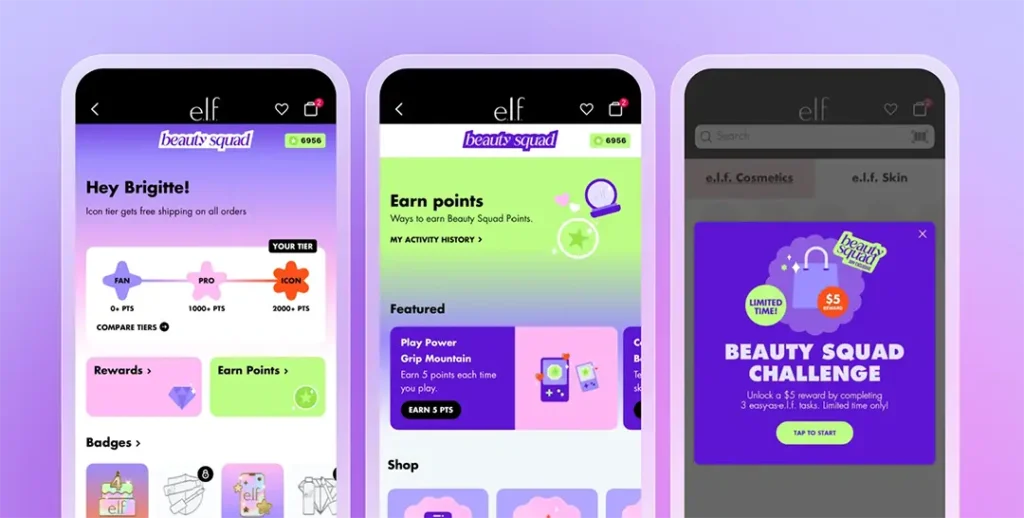

佐藤: はい。例えば、当社の顧客でもある米国のコスメブランド「e.l.f. Cosmetics」は、まさにそれを実践しています。プチプラの消費財ブランドでありながら、非常に作り込まれたアプリとロイヤルティプログラムを持っています。商品購入だけでなく、メールのサブスクライブや、誕生日といった自身の情報登録、レビュー投稿、アプリ内のゲーム利用といった多様なアクティビティでポイントが貯まります。さらに面白いのは、ウォルマートのような小売店で商品を買ったレシートをスキャンすると、それも購買データとして紐づけられるのです。こうして顧客データをオンラインとオフラインで収集・統合し、顧客を深く理解して、パーソナライズされたコミュニケーションに繋げています。

e.l.f. Beautyのアプリ画面。ゲームやレシートスキャンなど多様な機能を持つ。

(出典:https://www.braze.com/customers/elf-case-studyより)

日本と海外の差はどこにあるのか?

松本: e.l.f.の事例はすごいですね。日本で同じことをやろうとすると、様々な壁がありそうです。海外との差は、具体的にどのような点にあると感じますか?

佐藤: NRF(全米小売業協会)などのイベントに参加して感じるのは、実行力の差です。

例えば、「POC(実証実験)への考え方」。我々のソリューションの導入検討に際しても、小売企業様からPOCを希望されるケースがありますが、小さな範囲で試し、その結果を次に活かすというよりは、リスクを限りなく潰すことや「POCをやること」自体が目的化しているうケースもあります。そうした場合には、POCをどのような時間軸やフェーズ分けで組むべきかや、最短経路で最大限の投資対効果を出すにはどうすべきかといった視点で、グローバル事例を参考にしながら、改めてPOCの在り方を見直すケースも発生しています。

またその前提にあるのは、「Fail Fast, Move Fast」という言葉に代表されるような、変化する世の中に追随していくために、スピード感を持ってアクションを起こし学び続けることの重要性が高まっているという視点です。NRF APACで印象に残ったのは、東南アジアの一部企業ではオペレーションへのAI実装が日本企業と比較しても進んでいたこと。これには、既存の未整備だった仕組みをタイムリープするかの如く、最新のAIツールで改善しようとした結果なのではないかと推察しているのですが、動き出しが非常に早かったからゆえに生まれた差なのではと感じます。相対的に見ると、日本は少し遅れをとっているかもしれない、という危機感はありますね。

小売の未来とテクノロジーが描く顧客体験

松本: 様々なお話を伺ってきましたが、最後にBrazeさんが描く小売の未来と、テクノロジーが果たす役割についてお聞かせください。

佐藤: 顧客エンゲージメントの領域において、我々は2つの方向性を追求していきます。一つは、AIによる「最適化」を徹底的に極めることです。どの顧客に、どのチャネルで、どのタイミングで、どのようなメッセージを送るのが最も効果的か。合理的な意思決定はAIが得意な領域なので、どんどん自動化していきます。

しかし、AI主導で最適化だけを進めると、皮肉にも、すべてのコミュニケーションが画一的で同じようなものになってしまうリスクもあります。そこで重要になるのが、もう一つの視点である「ブランドらしさ」や「クリエイティビティ」を発揮する“独自性”の視点です。AIが最適化という土台を担うことで、マーケターは本来やるべき創造的な仕事、つまり顧客をワクワクさせるような面白いアイディアを考えることに集中できるようになる。我々のプラットフォームは、その両方を実現できるものでありたいと思っています。

松本: 「最適化」と「創造性」。その両立が未来の鍵だということですね。Fireworkが提供する動画ソリューションも、まさにブランドの世界観や商品の魅力を情緒的に伝える「創造性」の部分で大きく貢献できると考えています。データに基づいた最適化の土台の上で、動画のようなリッチなコンテンツがいかに顧客の心を動かし、愛着を育んでいくか。その可能性を、我々も追求していきたいと思います。本日は貴重なお話をありがとうございました。

【プロフィール】

佐藤 洋介(さとう ようすけ)Braze Japanのコンサルティングチームにて、日本市場開拓に向けたGTM戦略の策定や、ビジネス視点での営業・カスタマーサクセス支援、グローバル事例・トレンドの国内展開、Thought Leadership活動の推進など、幅広い業務を担当している。

松本 一穂(まつもと かずほ) Fireworkリテール事業責任者。デジタル広告・マーケティング業界で豊富な経験を持ち、動画を活用したリテールDXソリューションの推進に取り組む。本連載ではホストとして、リテール業界のキーパーソンとの対談を通じて、業界の未来を探る。

ご参考)https://www.adsoftheworld.com/campaigns/fries-compensation