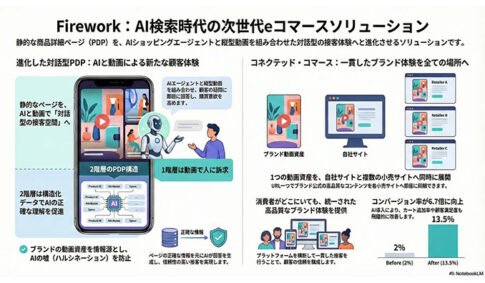

【Firework連載】リテールDXを実現するソリューションに迫る Vol.2

商品を売る場所であった「売場」が、情報を発信し、ファンを育てる”メディア”としての役割を担い始めています。リテールメディアとは単なる”広告枠”ではなく、顧客体験を軸にした新たな価値共創のプラットフォームです。

今回は、Fireworkリテール事業責任者の松本 一穂(以下:松本)と、LMIグループ取締役副社長であり『人を幸せにする広告戦略』著者でもある望田 竜太氏(以下:望田)が、「これからのリテールメディアの本質」について対話を深めます。売場が変わる。広告が変わる。そして、消費者との関係が変わる──その最前線をお届けします。

なぜ今、リテールメディアが注目されているのか?

松本: 望田さん、今日はよろしくお願いいたします。まず、なぜ今、リテールメディアがこれほど注目されているのでしょうか?

望田: よろしくお願いします。リテールメディアの注目背景には、広告業界全体が抱える課題と、小売空間が持つ潜在能力があります。特に、Cookie規制によってWeb広告のターゲティング精度が落ち、広告主は新たな効果的な広告手法を模索しています。

LMIグループは、もともと群馬県の看板屋から始まり、現在の社長である永井が事業承継して以来、AIカメラやデジタルサイネージを活用したリテール空間のデジタル化を進めてきました。この過程で、リテールが膨大な面白いデータを持っていることに気づきました。しかし、これらのデータはこれまで十分に活用されていませんでした。小売は、顧客の購買行動に最も近い場所に存在するため、データ活用によるマーケティングの可能性は非常に大きいと考えています。

リテールメディアの定義は曖昧ですが、大きく分けてEC事業者が行うものと、店舗事業者が行うものがあります。Amazonや楽天といったEC事業者のリテールメディア市場は圧倒的に大きいですが、これは従来のWeb広告市場に区分し直したものに過ぎません。真に市場の伸びを牽引しているのは、セブン-イレブンやファミリーマートのような店舗事業者が新たに広告ビジネスに参入している部分だと考えています。日本のEC化率はアメリカに比べてまだ低いですが、小売の流通総額は154兆円にも上り、ここに広告が乗れば10倍以上のポテンシャルがあると考えています。これは、オフラインの空間における広告の影響力の大きさを物語っています。

アメリカではリテールメディア市場が6.8兆円規模に達していると言われ、日本はまだ数千億円規模と大きな差がありますが、日本はリアル店舗の丁寧な運営や顧客サービスに強みがあり、この分野で世界に先駆けるチャンスがあると考えています。

リテールメディア=”枠”から”体験”へ

松本: LMIグループが展開されているリテールメディア事業「トクスルビジョン」のサービス内容について教えてください。

望田: 私たちが提供する「トクスルビジョン」は、広告主様、消費者様、リテール様、全員にメリットをもたらす「三方良し」のビジネスを目指しています。これは、ただ広告を見せるだけでなく、消費者が広告を見てアクションを起こすと、その場で使えるリワード(報酬)を提供する「アクション型広告」という新しい形です。消費者が得たリワードは、その広告が掲載されているリテール店舗で利用できるため、店舗の売上向上にもつながります。

例えば、赤ちゃん本舗やミニストップ、サンドラッグ、カフェ・ベローチェ、上新電機、ネイルマッチングサービスのネイリーなどで導入されています。サイネージやリテールのアプリ内で広告を表示し、QRコードなどから誘導して、ユーザーがコンバージョン(例:アプリダウンロード、アンケート回答)すると、クオカードPayなどのクーポンがスマホに配布される仕組みです。この技術は特許も取得しています。

広告主にとっては、単なるリーチ獲得だけでなく、データ取得や成果地点を狙えるメディアであり、Web広告と比較しても高いコンバージョン率を達成できる点が魅力です。実際に花王様のメリーズの事例では、赤ちゃん本舗の店舗でアンケートに答えるとクオカードPayがもらえるという取り組みで、Web広告の10倍以上のコンバージョン率を達成しました。これにより、これまでWeb広告に出稿していた広告主が、新たな広告予算をリテールメディアに投じる可能性が生まれています。

消費者にとっては、広告を見ることでお得なリワードが得られ、生活の助けになる「ポイ活」のような側面もあります。私たちは、これを「人を幸せにする広告」と表現しており、ユーザーからの反応も非常に良いです。特に、TikTok Liteのような有名案件でダウンロードするだけで1000円もらえるといったキャンペーンは、高い反応を得ています。

リテール側にとっては、初期費用なしで成果報酬を受け取れるため、リスクなく新たな収益源を確保できます。フランチャイズ店舗の場合でも、店舗で使えるクーポンが発行されるため、オーナーの受け入れも比較的スムーズです。

店舗×動画が「媒体力」を持つ時代

松本: LMIグループの強みは、看板屋としてのリアルな空間に関するノウハウと、最新のAIカメラやデジタルサイネージ技術を組み合わせている点にあると感じます。

望田: まさにその通りです。私たちは2015年頃からAIカメラのビジネスに参入しました。これは、リアル空間での反則物の効果測定がWebのようにデータで取れなかったため、その可視化を目指したのがきっかけです。デジタルサイネージやAIカメラ、ビーコンなどを活用し、リアル店舗のデータを取得・分析し、そのデータに基づいて空間をアップデートするPDCAサイクルを回す事業を続けています。

例えば、アシックス様の原宿のフラッグシップショップでは、AIカメラを設置して来店者の動線や離脱ポイントを分析し、店内の什器を可変式にすることでレイアウトを頻繁に変更しました。これにより、売上においてかなりの効果が出たと聞いています。

この取り組みのユニークな点は、AIカメラやデータ分析だけでなく、店舗の内装や什器の設計・施工まで一貫して手掛けていることです。データを見ても、現場での実行が伴わなければ意味がありません。私たちは長年の現場経験から、リテール現場の「忙しさ」や「制約」を理解しており、単にデータを提供するだけでなく、「どうすれば店舗がそれを実行できるか」という視点でのソリューション提供が可能です。

リテールメディアの成功には、現場のスタッフの協力が不可欠です。赤ちゃん本舗様との取り組みでは、各店舗のスタッフがサイネージの装飾を行い、アクション数に応じて表彰するコンテストを実施するなど、店舗への浸透とモチベーション向上に1年をかけて取り組みました。

また、リテール空間における動画コンテンツの可能性も追求しています。VECKS社と共同で、小売店舗に設置されたデジタルサイネージを活用した新メディア「Retail TV」を始動しました。これは、タレントの永島優美さんが商品紹介をする番組形式のコンテンツなどを配信し、来店者の興味関心を引きつけ、店舗を「エンタメ化」する狙いがあります。

データ、クリエイティブ、UX──”運用型”売場の本質

松本: 「トクスルビジョン」は、Web広告のような詳細なデータ計測と改善サイクルを実現されていますね。具体的にどのようなデータを取得し、どのように活用されているのでしょうか?

望田: 「トクスルビジョン」では、デジタルサイネージにAIカメラが搭載されており、広告の視認率、視認した方の年齢・性別といった属性データ、QRコードのスキャン数、そして最終的なコンバージョンまで、ファネルの各ポイントをデータ化し可視化しています。これにより、クリエイティブの改善点や、リワードの強さ、ユーザー導線のストレスレベルなど、様々な改善点を見つけ出すことが可能です。これは、Web広告の優れた効果測定機能をリアル店舗に持ち込んだ形と言えます。

Web広告と比較して、「トクスルビジョン」は高いコンバージョン率を誇ります。一般的なWeb広告のアフィリエイトと比較しても、3倍以上のコンバージョン率が出た実績もあります。これは、店舗スタッフによる声がけなど、オフラインならではの「人の温かみ」が加わることで、より高い成果につながっていると考えています。

一方で、課題もあります。リワードによるインセンティブが強すぎると、リワード目的のユーザーばかりになってしまい、長期的な顧客価値(LTV)につながらない可能性があります。そのため、店舗スタッフによる適切な声がけや、来店者の興味関心に合致した親和性の高い広告を出す努力が重要だと考えています。

クリエイティブについても、常に試行錯誤を続けています。ユーザーにストレスなくアクションしてもらうための導線設計やUI/UXの改善にも力を入れています。LINE公式アカウントと連携してクーポンを配布する仕組みは、複数のリテールとのポイント連携が難しい現状において、簡易に導入できる方法として採用しています。

リテールメディアにおける「非エンデミック広告」、つまりその店舗で取り扱っていない商品やサービスの広告主を呼び込むことも重要です。これにより、小売はこれまでの販促費に加えて、広告宣伝費をメーカーから獲得できるため、「トクスルビジョン」を通して新たな収益を生み出すことができます。

小売と広告主が”共創”する時代へ

松本: リテールメディアが今後さらに発展していくためには、小売と広告主の「共創」が不可欠ですね。LMIグループは、その中でどのような役割を担っていかれるのでしょうか?

望田: リテールメディアの発展には、小売と広告主が共通のKPIを持ち、共に価値を創造していく姿勢が重要です。私たちは、「データ民主化」という考え方を提唱しています。これは、個人が自らのデータの所有者であることを理解し、そのデータを提供する意思決定を自ら行い、提供したデータに対してリワードを得ることで、より健全なデータ活用が促進されるというものです。

LMIは、リテールが広告ビジネスを始める際のハードルを下げる役割を担っています。多くの小売企業は、広告営業やメディア制作のノウハウを持っていません。私たちは、初期費用を抑え、成果報酬型でサービスを提供することで、リスクなくリテールメディアに参入できるようサポートしています。ミニストップの事例のように、既存のサイネージ枠の一部を「トクスルビジョン」に転用することも可能です。

今後の展望として、LMIは数年以内に2万店舗への導入と、10%以上の人口カバー率を目指し、規模を拡大していきたいと考えています。これは非常に泥臭い営業活動が必要ですが、日本全体を変革する可能性を秘めていると信じています。

さらに、「X to Earn」という概念を追求し、店舗での何らかのアクションを通じて報酬が得られる新しいエコノミーを技術で創造していきたいと考えています。例えば、地域のスーパーや美容室などの広告を店舗で配信し、その場で使えるクーポンを提供することで、地域経済の活性化にも貢献できると期待しています。

Web広告の収益がGAFAなどの海外企業に流れる中で、リテールメディアはリアルな空間を伴うため、日本企業が主導して「Made in Japan」の広告手法を確立できる可能性があります。私たちは、日本の産業に貢献し、経済全体を盛り上げていきたいという強い思いを持って事業に取り組んでいます。

まとめ──リテールメディアの本質は「愛着形成装置」

松本: 最後に、望田さんが考えるリテールメディアの本質とは何でしょうか?

望田: リテールメディアの本質は、単なる広告の配信ではなく、顧客の「買いたくなる瞬間」を創出し、店舗やブランドへの「愛着形成装置」となることだと考えています。

私たちは、買い物をするお客様が、買い物を楽しみ、お得になり、そして小売やブランドを好きになるような体験を提供することを目指しています。そのためには、単なるポイントサイトのような「ポイ活」に終始せず、リテールメディアならではの価値、つまり来店者の心境や状況、シチュエーションに寄り添った広告提供が不可欠です。

時代は「アテンションエコノミー」であり、ユーザーの注意を引くことは非常に難しいですが、私たちはリアル店舗という特性を最大限に活かし、お客様に「ここに来てよかった」と思ってもらえるような、楽しくお得な顧客体験を提供し続けることで、リテールメディアの真の価値を高めていきたいと考えています。

松本: 本日は貴重なお話をありがとうございました。リテールメディアが単なる広告枠ではなく、顧客体験を軸とした新たな価値創造の仕組みであることがよく理解できました。今後のさらなる発展が楽しみです。

【プロフィール】

望田竜太(もちだ りゅうた)

LMIグループ取締役副社長。著書に『人を幸せにする広告戦略』。AIカメラやデジタルサイネージを活用したリテール空間のデジタル化、リテールメディア事業「トクスルビジョン」の展開を手がける。

松本 一穂(まつもと かずほ)

Fireworkリテール事業責任者。デジタル広告・マーケティング業界で豊富な経験を持ち、動画を活用したリテールDXソリューションの推進に取り組む。